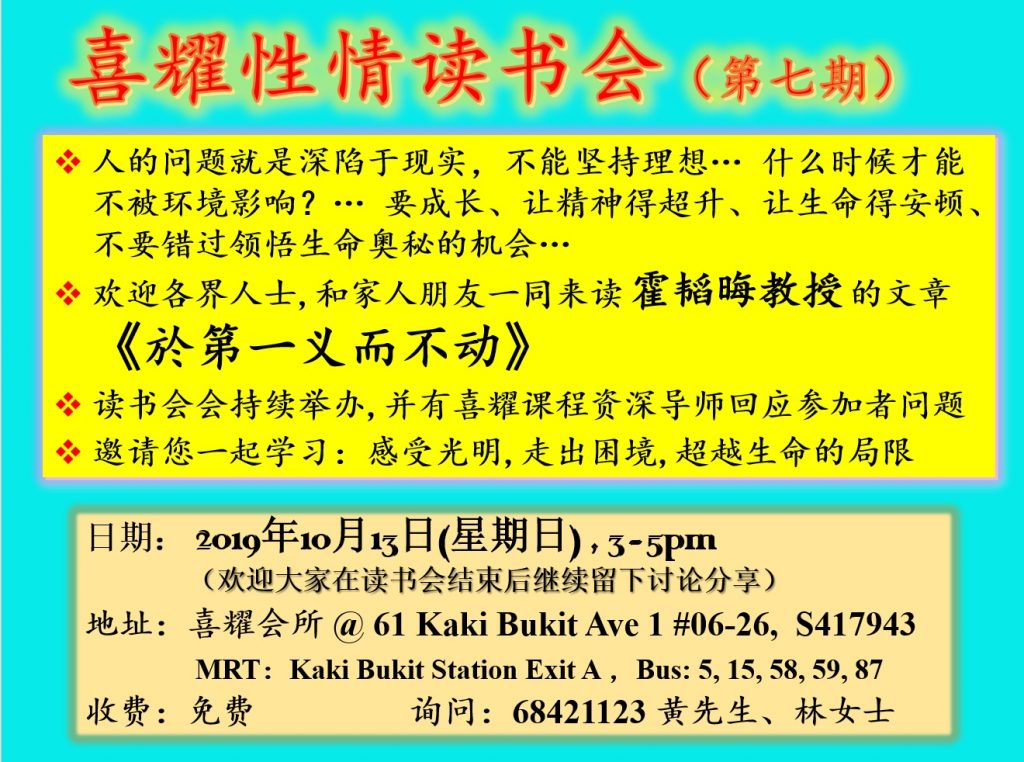

于第一义而不动

霍韬晦

人对理想究竟有没有终极的追求?在过去一段非常长的历史中,人曾经把自己投向天、投向道、投向上帝、投向彼岸。尽管其中所投向的对象不同,内容亦异,但却表达出同一的讯息,代表着人内心的呼声。也许那正是生命的秘密:人不能以现实的得着为满足。人不论获得多大的现实利益,仍有缺憾;他的精神总要向上冒起,寻找终极,非得一超越的归宿,不能安顿,不能寄托其余生。从这一角度看,也就是人为什么需要哲学、需要宗教、需要形上世界,和需要终极理想的理由。

然而,随着西方文化的发展,理性主义、经验主义、实证主义、科学主义,正逐步摧毁人对终极理想的追求,把这些超越的向往视为迷信,为无根据之设想,不值得多谈,最好将之逐出知识殿堂之外,如近世逻辑实证论者之所主张:所有形上学之命题不具有认知意义,因此免论。换言之,知识只能是有关经验界的知识,由归纳来发现,或由演绎来证明。

其实,不论对知识采取何种观点,西方文化的精义就其趋势上看,始终落在经验界上说。知识命题凡为经验所肯证者,为真;为经验所否证者,为假。虽然,逻辑实证论者的批判者波柏尔(Karl Popper)认为:科学知识的本质不在于已被经验(归纳)证明,而在可被经验反驳。但这种说法仍然没有超出经验领域,因此他的批判只是对前此的科学方法的批判,而不是对科学知识的局限性的批判。他虽能重建科学知识的进步立场,但未能就整个西方文化进路所形成的局限性作出批判。

这种情形,说明了西方文化的发展趋势只落在经验知识这一层,上不着天,下不着地(存在之根),但随认知本能而向外转动,所以我常说之为「平面化」。这样将造成生命没有高度、没有厚度,但随外界牵动而心中亦无主,所以只有变成一个飘浮不定的灵魂。现代人的精神没有家、没有归宿、没有方向;说得好是四海为家,其实是流浪汉,到处找寻栖身之地。须知诸行无常,经验的事物本来无定,变化无穷,非认知主体所能穷尽,亦非理性的思维形式所能全部控制。数学、逻辑,始终是从经验的抽象中来,因此何能以此为是,自我封闭?但人若随经验世界远去,以有限随无限,亦势必迷途。究竟生命是什么?生命的秘密是在于追求这无穷之知,还是要寻求一终极的立足点?以终极的理想来解决这有限与无限的纠缠。

这不是吊诡,或单从语言的形式上看似有其矛盾,而是一种智慧的洞察。印度的般若学喜欢运用双遣法来消解矛盾,十分高明,然而以楔出楔,亦可以无限后退。中国的吉藏一眼看出这其中的玄机,于是构作四重二谛来略示方隅,说明超越矛盾者最后亦须超越其自己,有法归于无法,有得归于无得,此无限后退方能停下。思维形式的开展毕竟只是思维的活动,尚未到达存有自身;一如科学知识只是观察者的猜想(波柏尔语),决非不可反驳的真理。唯有抵达真理的彼岸,一切猜测方能停息。虽然,从科学知识的性质来说,这是不可能,但人生正是不要只走知识之路以向外流散,失去宗旨,错过领悟生命奥秘的机会,到头来空自嗟叹悔恨。所以首先要反省到自己的认知方法与思维方法的局限性,由反省入,一如吉藏,最后才能突破一切理性的活动形式而有一超升。

不过,对于现代人而言,我想这样的超升十分困难。现代人已习惯了心随境转,一切都要寻求外在的解决。正如立法局立法,一法不足,继之以二法,辗转引生,全视现实需要;亦如政党执政,政策层出不穷,都希望立竿见影。头痛医头,脚痛医脚,心思全部落在现实效果上,这就只有愈走愈远。主事者并非不知道这是饮鸩止渴,但为现实的浪潮逼迫,根本无从选择,只有随波逐流。这样下去,最后不胜负担,只有逃避或麻痺。

我认为归根到柢,是现代人遗忘了生命最深的要求,只顺一经验的向度向外扩散,虽能成就知识,制订秩序,但却平面化了自己。把自己安放在经验界,无异使生命的立足无定,处处受客观的经验规律支配。生命不但丧失其自主性,亦会日渐萎缩,失去创造。总之,砍去了超越世界这一层,生命将无希望。

人失去了超越的向往,一定变得功利、残忍、冷酷、无情,纵有一些现实的成果,又有什么用呢?人已变为非人,这样的文化只有使人毁灭。唯有恢复永恒的人性,重建具有普遍意义的超越价值以使人向往,才能保住世界人心于不坠,维系斯文。《维摩经》赞佛偈云:「能善分别诸法相,于第一义而不动。」此义甚深。人的问题就是深陷于现实,不能忠于理想,更不要说坚持了。人什么时候才能不被环境影响,能看破法相的虚假?这就必须对人生的第一义即终极理想,有所体会,才不会被第二义,即现实世界所吸引,也不会中途转向,为魔所蛊。作为一个成长自己和承担大任的人,这一关十分重要。必须过此关,入此门,才能配谈突破,配谈理想。若未过此关,未入此门,那么他所讲的和他所做的,都是纸上谈兵吧了。

原刊《法灯》第172期,1996年10月